こんにちは、とだ塾です。

みなさんは「国語の勉強」と聞くと、どのようなことを思い浮かべますか?

-

✅「定期テストの国語だけはノー勉強で挑んでいる」

-

✅「そもそも国語の勉強法が分からない」

-

✅「国語に勉強なんて必要ないのでは?」

こんなふうに考えている方も多いのではないでしょうか?

しかし、国語の成績や文章の読解力を高めるには、適切なトレーニングが必要です。

読解力とは、言ってしまえば「文章の内容を正しく理解できているか」という力ですが、

これを身につけるには、ただ国語の問題を解くだけでは十分ではありません。

まず問題を解く「心構え」をしよう

厄介なことに、国語の問題を「解く」ことによって読解力があがるか、というとそうでもありません。

また多くの本を読むことによって読解力が鍛えられるか、というとただ読むだけでは効果は薄いでしょう。

問題を解くとき、なんとなく選ぶ、本を読む時もなんとなく読む、ということを無くし

「根拠」を持って解く、「目的」を持って読む、ということをしなければ読解力はつきません。

答え合わせをする時も、ただ◯をつけるのでなく、自分の答えの根拠と解説があっているか、までチェックしましょう。

細かいことは気にしない!

問題を解く上で、問われやすいポイントや、選択肢を消す細かなテクニックはもちろんあるのですが、

「筆者が言いたいことって、つまりどういうこと?」という文章のテーマが分かってさえいれば、迷う必要すら無い問題もたくさんあります。

(「国語はセンスだ」と言われるのは、国語が得意な人はこれがが無意識にできているから、なのかもしれません…)

そして、ハイレベルな入試問題ともなれば、文章の大意が分かっていないと答えられないような問題ももちろん出ますし、

文中のそれっぽい箇所を、なんとなく繋ぎ合わせたような解答では、論理がチグハグなものだと大きく減点されることもあります。

とだ熟の国語指導では「この文章のテーマはこれ!」と言えるくらい文章全体を大きな視点で読む力 を鍛えることに重きを置いています。

たとえば、テーマの対立(対比)構造や因果関係の把握は、文章の論理を掴む上で、特に大事なポイントであり、そうした大きなまとまりを見つけることをまずは徹底します。

-

『Aは便利だが、Bには欠点がある』といった文章では、2つのものの違いを比べ、わかりやすく説明しようとします。

-

『雨が降ったために、試合が中止になった。』という文章では「雨が降った」ことが原因で、「試合が中止になった」ことが結果であり、物事の理由や順序を明らかにしています。

これらの構造を掴むには「だから」「しかし」「つまり」のような接続詞に注意して読む必要があり、さらにはこの接続詞周辺の内容がテスト問題になりやすいのですが、それは細かいテクニックの話なので、今回は割愛させていただきます。

大きな視点で読む力を鍛えるには?

とだ塾では、独自のメソッドで文章構造を理解する力を鍛えます。その主な特訓内容をご紹介します。

1. 要約特訓

文章を読み、「要点」を抜き出して短くまとめる訓練を行います。具体的には:

- ・段落ごとの要約

- ・全文を 200字、さらに 100字 で要約するなど制限を変える

- ・対比構造や因果関係を意識したまとめ方を学ぶ

こういった練習で、文章の核心をつかむ力や、情報を取捨選択するスキルが身につきます。

初めは難しいかもしれませんが、言葉の意味を調べたり、質問を通じて一歩ずつ進めていきます。

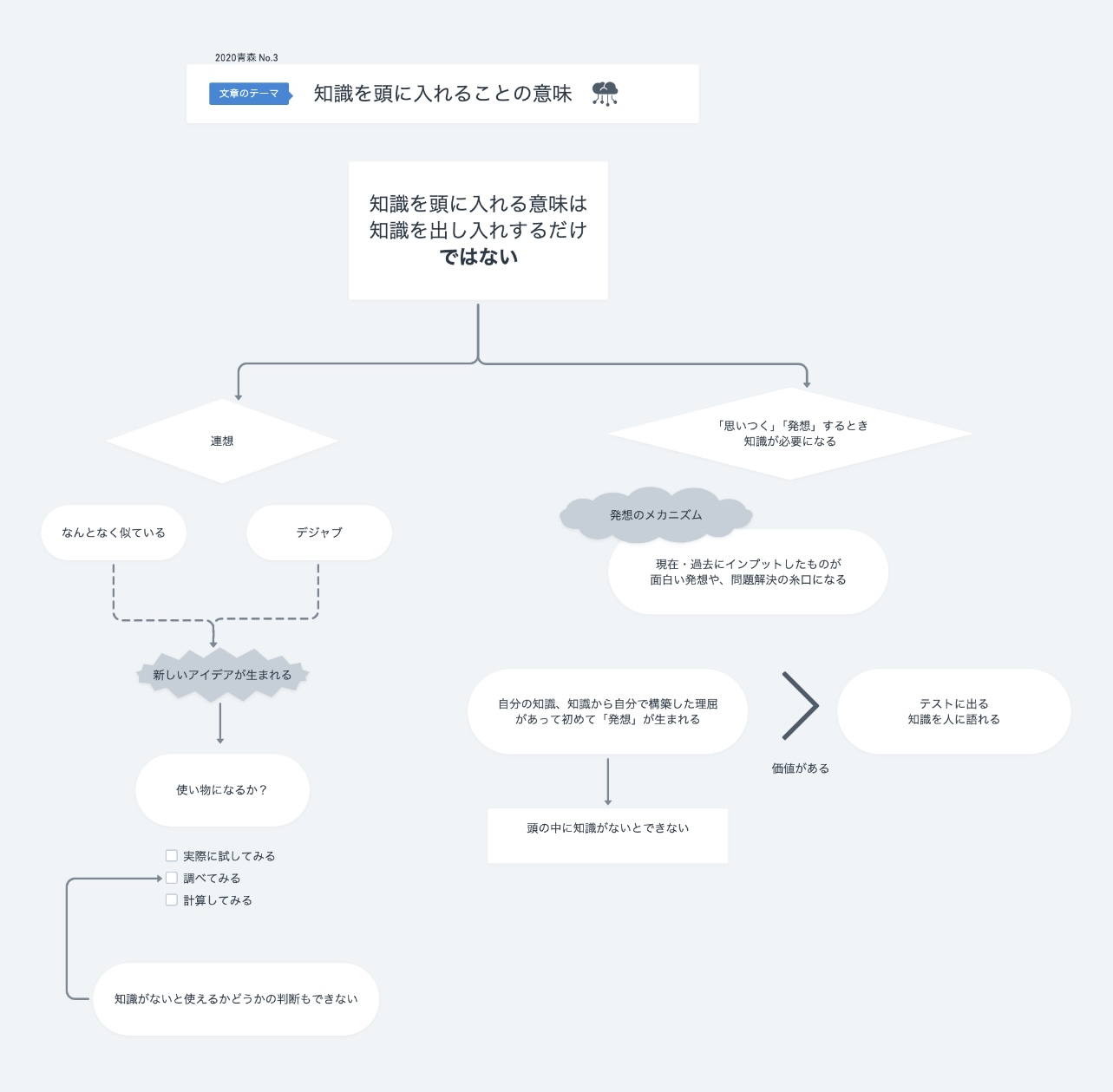

2. フローチャート形式での構造分析

文章のテーマや対立関係、因果関係を図にまとめることで、視覚的に文章の構造を把握します。

図式化により、頭の中で曖昧だった部分が整理され、論理的な思考力も磨かれます。

▼フローチャート例を挿入

3. 語彙力を鍛えるテスト

読解力の基盤となる語彙力を強化するため、頻出語や難解語を中心に語彙チェックを実施します。語彙が増えることで、文章の意味をより正確に理解できるようになります。

読解力は将来を切り開く力

読解力は、単なる試験対策だけでなく、将来にわたって役立つ重要なスキルです。社会に出た後も、情報を正確に読み解く力はさまざまな場面で必要とされます。

とだ塾では、一人ひとりのペースに合わせた指導で、確実に読解力を伸ばします。要約や構造分析など、効果的な学習法を取り入れ、文章を深く理解する力を一緒に育てていきましょう。

お問い合わせ・体験授業のご案内

読解力を育てる学びを始めませんか?

皆様の学びを全力でサポートします。